Toda identidade define um lado de fora e assim se determina aquilo que não lhe pertence. Mas há muitas identidades, de tal sorte que não raras vezes pessoas postas em lados distintos segundo uma identidade mais adiante se reconciliam sobre o eixo de outra. Este pântano de abstração se ilumina com uma mais-que-oportuna consideração de Freud. Em O Mal-estar na Civilização, a hostilidade em relação aos Outros funciona como uma espécie de válvula de escape para a agressividade humana, uma agressividade que não pode ser simplesmente anulada. E é por isso que em certo sentido Freud zomba das pretensões comunistas, porque vê neste projeto um impulso ingênuo de submeter uma energia indomável (ao invés de utilizá-la como força motriz, como faz a competição liberal). Nessa ilustração quais são as identidades e quais são os outros que estão do lado de fora?

Certa vez discuti o fenômeno de justamente comunidades vizinhas, e também próximas em outros aspectos, andarem às turras e zombarem uma da outra, como os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e os do sul, os ingleses e os escoceses etc. Dei a isso o nome de “narcisismo das pequenas diferenças”, que não chega a contribuir muito para seu esclarecimento.

Sigmund Freud, O mal-estar na civilização

Um fino discernimento de identidades se apresenta na consideração freudiana. De um ponto de vista mais geral estão as identidades nacionais, que por serem bastante gerais englobam muitos. Acreditamos que todo ser humano nasce num lugar e pertence a um povo, a uma nação. As identidades mais gerais são agregadoras, mas também excludentes, elas definem um imenso lado de fora, onde estão os outros. Os pares em disputa são apenas um modo de apresentar a dinâmica entre o eu e o outro: “os espanhóis e os portugueses, os alemães do norte e os do sul, os ingleses e os escoceses” — os brasileiros e os argentinos, acrescentaríamos; essa lista pode se estender infinitamente. Esse conjunto de pares quase opositivos e de identidades que definem muito claramente seus outros está dissolvido pela percepção de que essas supostamente gigantescas diferenças são verdadeiramente muito pequenas. É como se Freud dissesse: “na verdade não são tantas as diferenças entre espanhóis e portugueses, as semelhanças (identidades?) são abundantes e significativas, elas se cruzam em domínios menos gerais, mais locais. Entretanto, essas pequenas diferenças são convertidas num eixo fundamental, numa lente a partir da qual uma identidade se orienta e define os seus outros”.

Sempre é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade.

É como se, a partir da percepção de um interesse instintivo em canalizar a agressividade em direção a grupos particulares, pudesse ser divisada uma série de outras identidades (semelhanças?) mascaradas pela prevalência de um certo recorte simbólico que privilegia as pequenas diferenças e que as maximiza.

A identidade que determina o que é semelhante (ou o que é igual) está sempre numa rede de identidades indeterminadas. Seu lugar simbólico, o fato de que ela seja um elemento fundamental numa visão de mundo, depende em grande parte de heranças culturais (adestramento) e do modo como elas se articulam para formar essa perspectiva. E a emancipação dessas identidades que funcionam como eixos de visões de mundo depende apenas da vontade. Isso significa que não pode haver nenhum elemento coercivo que constranja nossa perspectiva a orientar-se ou a reorientar-se segundo diferentes eixos. Apesar da pretensão alentada pelo predomínio da palavra, e sobretudo pela crença na verdade, é o próprio verbo que nos lembra o que é mais próprio ao fundamento:

Não é essa a questão: “E se você tivesse que mudar de opinião mesmo sobre aquelas coisas mais fundamentais?” E a resposta a essa questão parece ser: “Você não tem que mudar. Isso é exatamente o que ser ‘fundamental’ significa”.

Wittgenstein, Sobre a certeza

Mas por que importa a pluralidade das identidades? A possibilidade de decompor as identidades, de enxergar em grandes elementos organizadores outras identidades locais, componentes regionais que podem servir de eixos de novas visões de mundo, abre nossos olhos para uma oportunidade de escapar às armadilhas não apenas do narcisismo de pequenas diferenças, mas de todas as formas de instrumentalização pela identidade (como é o caso do fascismo). Pois assim se multiplicam os eixos possíveis de orientação de uma visão de mundo. Isso não significa, é óbvio, que a mera multiplicação de eixos de orientação estimule a plasticidade das nossas autodefinições identitárias. Mas eu acredito na força espontânea do discernimento das identidades.

Não que eu acredite que ações e pensamentos espontaneamente convirjam e confluam a um mesmo ponto consensualmente predefinido, sem que necessariamente estejam amarradas por identidades. Quem precisa se preocupar com eficiência e estratégia é quem busca o controle, e a visão dirigista é própria do instrumental materialista. Não confio no controle e na determinação, na aspiração a controlar toda a cadeia causal, nem na intervenção dirigista da palavra pela linguagem — linguagem entendida como instrumento e cálculo. Se crer na espontaneidade do mundo é o contrário de crer na possibilidade de controle dos fatos (isto é, na determinação suficiente e na previsão a níveis funcionais dos sistemas complexos que correspondem aos fatos), talvez não seja assim tão mal acreditar no espontâneo. Francamente, por mais interessantes e engenhosos que sejam, os projetos intelectuais alentados pela aspiração ao controle e pela ânsia de generalidade me parecem implicar um significativo empobrecimento simbólico que se dá em nome de um domínio técnico. Supõem, além disso, um esvaziamento de toda experiência num conjunto de regras, exigem a aniquilação da vagueza, o banimento da arbitrariedade e, no fundo, a subordinação da psicologia à lógica. Não é à toa que nas sociedades liberais, essas que exibem cenas caricatas de defensores da liberdade, tem se falado cada vez mais no mito da liberdade. Isso tem sido continuamente discutido e apresentado em filmes e séries.

O que eu quero dizer é: se somos afetados não apenas pelas grandes identidades nacionais, mas também por outras identidades mais locais (eu estou falando em termos territoriais, mas não é necessário, é apenas um modo de ilustrar distintos graus de generalidade), há uma boa chance de que isso nos transforme. Mais uma vez: não falo como quem monta uma boa estratégia, eu apenas gosto do efeito da mistura. Quem gosta da singularidade tem que saber apreciar a mistura, o singular não se repete. É o caldo da mistura o que nos imuniza contra o feitiço das identidades. Ser outro é misturar-se com outros. Em Máquinas como eu, Ian McEvan lembra uma frase de Kipling: “E o que podem saber da Inglaterra os que só conhecem a Inglaterra?”

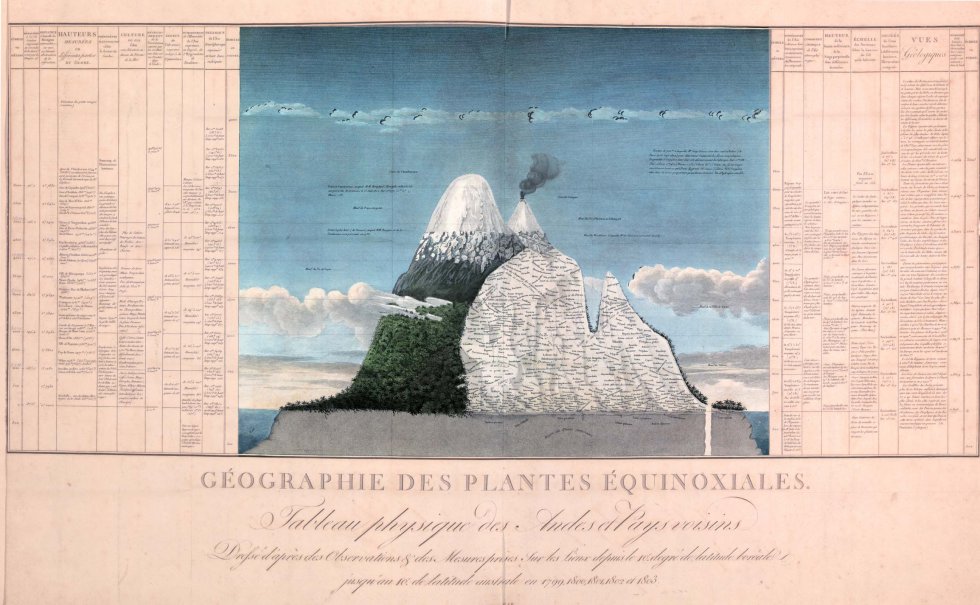

Ser inglês atrai, não é? Digo, é uma identidade da qual se orgulhar. Ou ser norte-americano ou japonês? Ser alemão ou francês? Parece que cada uma dessas coisas já basta, porque são identidades que construíram seu valor na história que se conta. Por mais universalidade que os conhecedores se arroguem possuir, eles nunca conseguirão contornar a verdade inabalável da observação de Kipling. E é por isso que o conhecimento da natureza se viu alentado calorosamente pela viagem de Alexander von Humboldt ao Chimborazo, viagem que depois inspirou profundamente Charles Darwin. Esse impulso em direção ao estrangeiro tinha uma dimensão mais ampla do que o estreito horizonte do que hoje se reconhece como atividade científica. O impulso científico de Humboldt o transformou, transformou suas convicções, de um modo significativamente diferente daqueles que optaram por ver o mundo desde um referencial identitário fixo. E é nesse sentido que Lévi-Strauss lembra Rousseau, fundador da ciência do homem, ao sublinhar a variedade dos tipos humanos e o novo mundo que se abriria se o conhecêssemos:

A terra inteira está coberta de nações das quais apenas sabemos os nomes, e nos intrometemos a julgar o gênero humano! Suponhamos que homens do porte de um Montesquieu, de um Buffon, de um Diderot, de um d’Alembert, de um Condillac, viajando para instruir seus compatriotas, observando e descrevendo, como sabem fazer, a Turquia, o Egito, a Berbéria, o império do Marrocos, a Guiné, o país dos Cafres, o interior da África e suas costas orientais, as Malabares, o Mogol, as margens do Ganges, os reinos de Sião, de Pegu e de Ava, a China, a Tartária, e sobretudo o Japão: depois, no outro hemisfério, o México, o Peru, o Chile, as terras Magelânicas, sem esquecer os Patagãos, verdadeiros ou falsos, o Tucumã, o Paraguai, se possível o Brasil, e enfim o Caribe, a Flórida e todos os rincões selvagens, viagem a mais importante de todas e que seria preciso fazer com muito cuidado, suponhamos que esses novos Hércules, retornando dessas memoráveis perambulações, em seguida fizessem à vontade história natural, moral e política do que teriam visto, nós mesmos veríamos surgir de seus escritos um mundo novo e aprenderíamos assim a conhecer o nosso […]

Claude Lévi-Strauss, Discurso sobre a origem da desigualdade, nota 10

Conhecer essa variedade é abrir-se à possibilidade de ser afetado, é abrir-se à possibilidade de desestabilizar os referenciais identitários que nos orientam, mesmo o elusivo e fantasmático referencial do próprio eu. A estabilidade das identidades dá lugar tanto à mobilização política benéfica (a luta do movimento negro pelos direitos civis nos EUA, ou a causa feminista, por exemplo) quanto à nefasta (como é o caso do fascismo). Quando digo que acredito na força espontânea do discernimento de identidades não suponho que o espontâneo tem uma agenda, que traz em si uma teleologia mística e insondável, ou natural (como a da história em Kant). Ser outro não é um projeto materialista ou utilitarista. Ser outro não é um projeto iluminista de formação, é uma ideia para quem aceita e ama as coisas, como se tudo que nos pudesse acontecer fosse necessário.